ひぐま大学の入学式、室内セミナー、第1講座(嵐山・下半面山・近文山)は6月14日になりました。

ひぐま大学の入学式、室内セミナー、第1講座(嵐山・下半面山・近文山)は6月14日になりました。

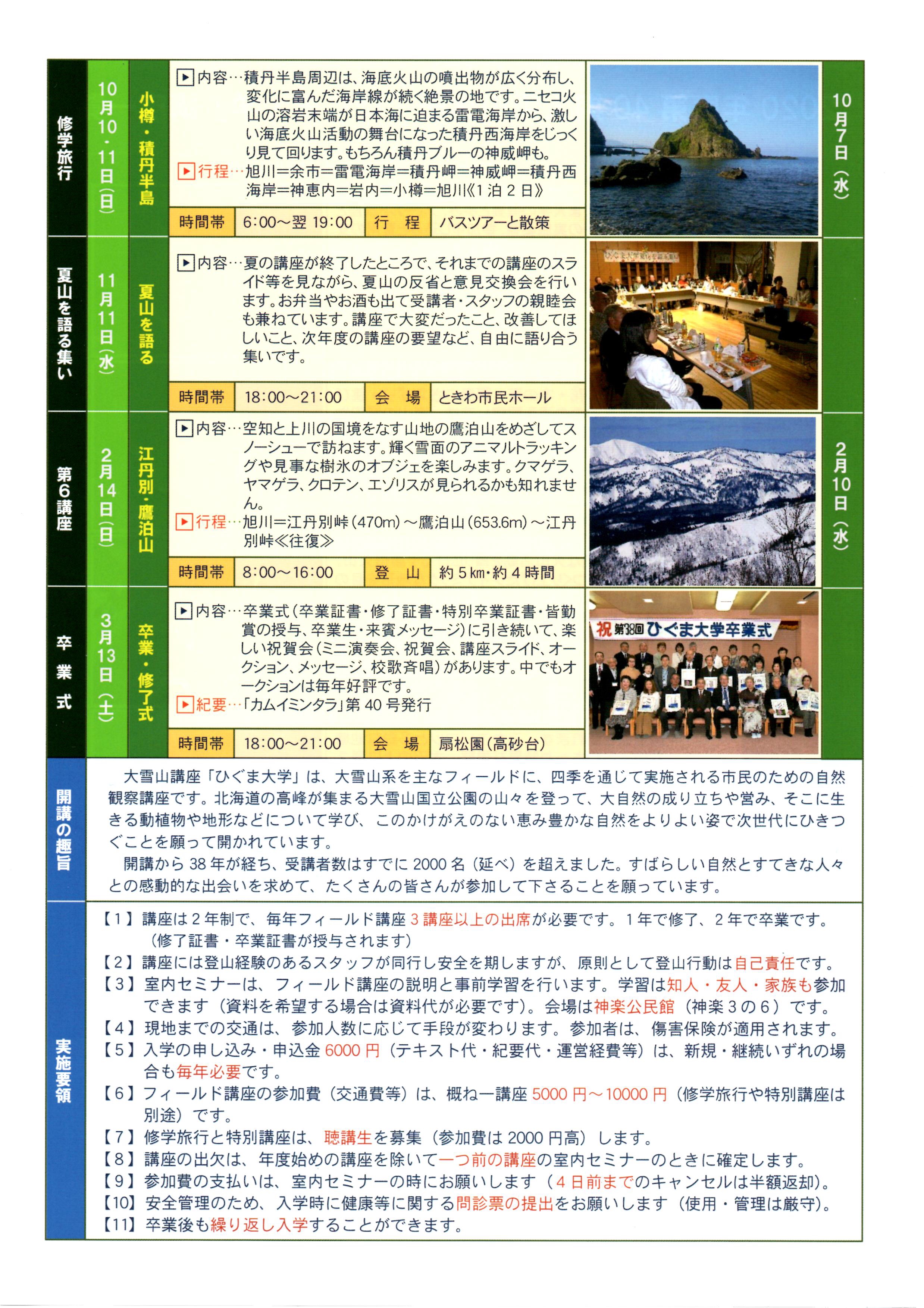

忠別川河畔を散策しながらゴミ拾いを行います。

2019年決算・会計監査・活動報告、2020年活動計画案・役員案の検討などを行う、守る会の総会が、新型コロナウィルス感染拡大で延期になり、その後、書面会議となりました。会員の皆様には郵送にて資料をお届けしています。

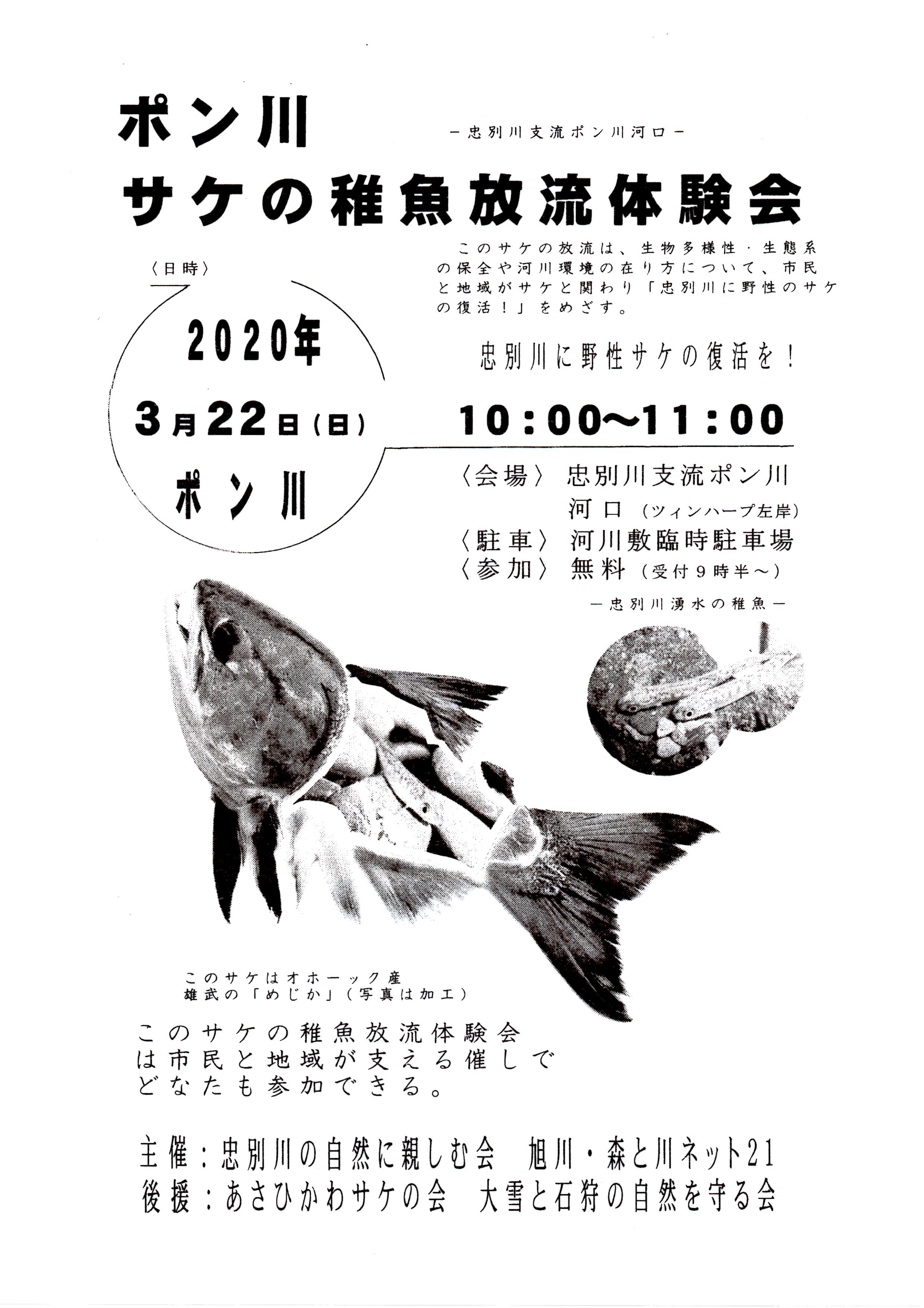

昨年12月から家庭・小学校・職場で育てられたサケの稚魚たちが、大海原を目指して旅立ちます

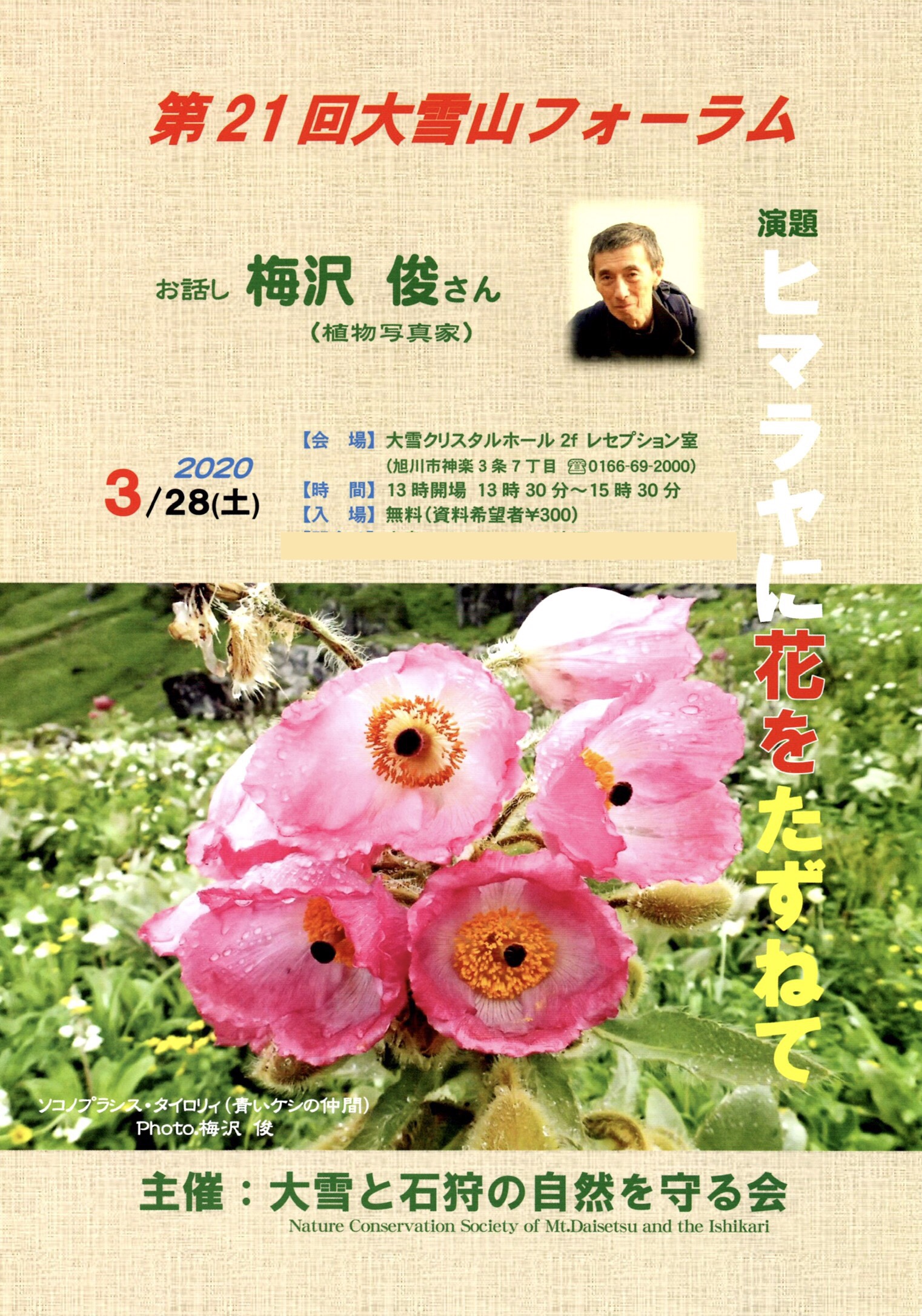

【2020年3月28日が10月31日へ延期になりました】

第21 回大雪山フォーラム

お話 梅沢俊さん(植物写真家)

「ヒマラヤに花をたずねて」

忠別川に野生のサケの復活を!